ポーンの動き方と効果的な手筋【チェスの駒を解説】

チェスの駒である「ポーン」は、シチュエーションによって動きが変化する駒です。

また、ポーンだけに適用される専用ルールなどもあるため、他の駒よりも単純にみえて奥が深い駒です。

概要

| 駒の名称 | ポーン(pawn) |

| 駒の価値 | 1点 |

| 長所 | ポーンを敵陣の一番奥まで進むと、他の駒に昇格できる。 駒の価値が低いからこそ、ポーンを犠牲に価値の高い駒を取りやすい。 |

| 短所 | 前進しかできない。後退できない。 |

| 将棋で例えると | 「歩」に近い。 |

| PGN表記 | 他の駒と違ってアルファベットで表記しない。移動先のマスだけ表す。 |

*将棋の歩は1マス前の駒を取ることができますが、チェスのポーンは1マス前の駒を取ることができません。その代わりに、ナナメ前方にある駒を取ることができます。

ポーンの動き方・動ける範囲

ポーンの基本的な動き方は、1マス前に前進するだけです。

ポーンの基本的な動き(青マスに動ける)

ポーンは基本的には1マス前に進めるだけですが、特定のシチュエーションによっては以下のような動きも可能です。

- 2マス前に進む。

- ナナメ前方に進む。

「2マス前に進める状況」や「ナナメ前方に進める状況」について解説していきます。

2マス前に進める状況は「ポーンが初期位置にいるときだけ」

ポーンは初期位置にいるときに限り、2マス前に前進できます。

なお、「緑色になっているマス」がポーンの初期位置です。

白ポーンは[a2]から[h2]の8マス、黒ポーンは[a7]から[h7]の8マスが初期位置。

ナナメ前方に進める状況は「ポーンで敵の駒を取れるときだけ」

ポーンがナナメ前方に動ける状況とは、ポーンで敵の駒を取れるときだけです。

ポーンは「1マス前に前進できるが、1マス前の駒を取れない」という特徴があります。

非常に特殊な駒であり、自分の1マス前に敵の駒があっても、ポーンはその駒を取ることができません。

例:e4のポーンでe5のポーンを取れない。

つまり、上記のようになったポーンは基本的に動くことができないのです。

その代わりに、ポーンはナナメ前方に駒がある場合には、敵の駒を取れるようになります。

例:e4のポーンでd5のポーンを取れる。

上記の場合、e4のポーンは、

- 敵のd5のポーンを取る。

- 1マス前進してd5に移動する。

という2通りの選択肢があります。

また、ポーンには「アンパッサン」という特殊なルールがあります。

詳しくはこの後ほど解説しますが、アンパッサンのときもポーンはナナメ前方に移動し、敵の駒を取れるようになります。

- ナナメ前方に敵の駒があるとき。

- アンパッサンのとき。

ポーンに関する特殊ルール

ポーンは他の駒とは違い、ポーン専用の特殊なルールが存在します。

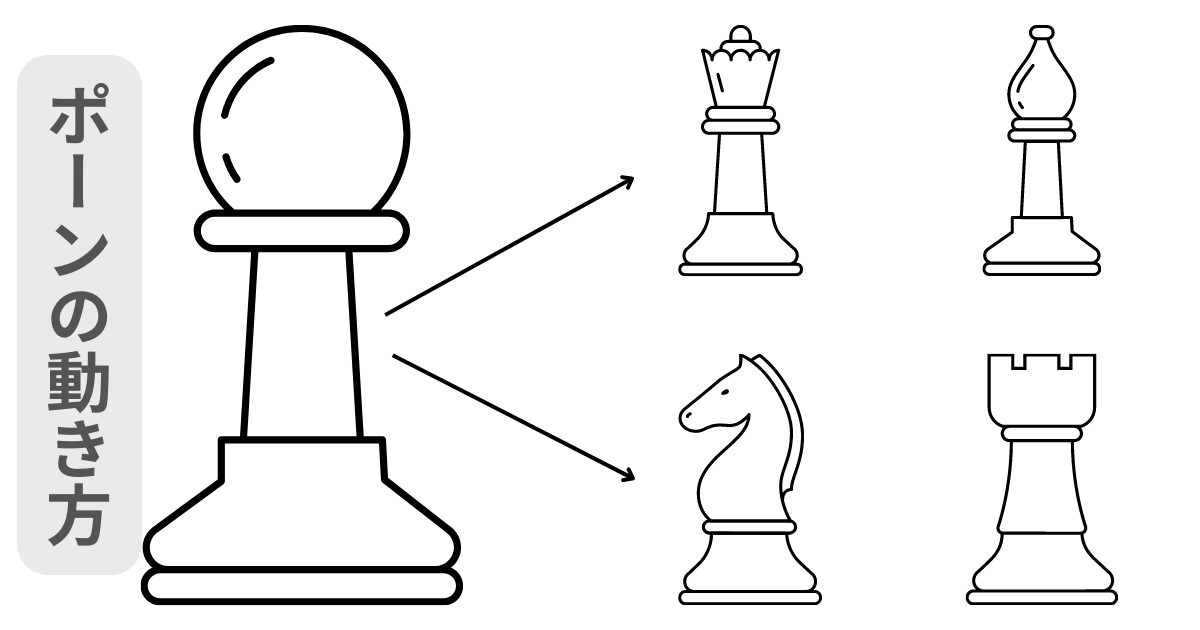

プロモーション(昇格)

プロモーションとは、ポーンが敵の陣地の一番奥まで進むことができれば、別の駒に昇格できるルールです。

ポーンが赤いマスに移動すると…

クイーンなどの別の駒に昇格できる!

このプロモーションというルールは、将棋の「成る」と似ています。

プロモーションしたあとはゲームが終わるまで、そのままプロモーションした駒でいられます。

昇格する駒は、

- クイーン

- ルーク

- ビショップ

- ナイト

の中から自由に選べます。

一般的には、最も強いクイーンに昇格することが多いです。

ほとんどの場合、ポーンはクイーンになりますが、特定の状況化ではナイトになることも稀にあるでしょう。

なお、プロモーションは「権利」ではなく「義務」です。

ポーンが敵陣の一番奥まで進むのであれば、別の駒に必ず昇格しなければいけません。

アンパッサン

アンパッサン(またはアンパサン)とは、ポーンの特殊な動きによって敵のポーンを取れるルールです。

アンパッサンは言葉で説明するよりも、対局の流れで覚えたほうが分かりやすいでしょう。

以下でアンパッサンの流れを解説します。

初期位置にあるポーンは、前方1マスまたは前方2マスに進むことができますよね。

黒ポーンが[d5]に移動したことで、白ポーン[e5]と横並びになりましたね…。

「相手のポーンが通過したマス」の「斜め前のマス」に移動できる状態になります。

チェスで駒を取るときに、自分の駒を相手の駒がいるマスに移動させる必要がない唯一の手です。

「相手のポーンが通過したマス」の「斜め前のマス」に移動し、敵のポーンを取れることがアンパッサンというチェスのルールです。

要するに、相手のポーンが2マス進んできたときに、自分のポーンの横マスに移動した場合、相手のポーンを取ることができるルールです。

このアンパッサンというルールも、ポーンにだけ適用されるルールですね。

詳しい説明は「アンパッサンとは?アンパッサンでチェックメイトを決めた試合と合わせて解説」をご覧ください。

ポーンの強い使い方

ポーンの強い使い方について、以下の2点をご紹介します。

- ポーンチェーン

- ポーンストーム

ポーンチェーン

ポーンチェーンとは、斜めに配置されお互いを守りあうポーンのまとまりのことを指します。

ポーンチェーンの例

上記の例をご覧ください。

緑マスにいるポーンは、お互いにお互いを守り合っていることが分かるでしょうか。

仮に、敵の駒によって[e5]のポーンが取られたとしても、[d4]のポーンが敵の駒を取ることができます。

[e5]のポーンが取られても…

[d4]のポーンで取り返せる!

このように、お互いを守りあうポーンのかたまりは強力な守りの陣形です。

相手の駒の動きを制限しつつ、さまざまなマスを支配できるので、ぜひ覚えておきたいポーンの使い方の1つです。

ただし、このポーンチェーンにも弱点があります。

ポーンチェーンの一番後方に注目!

青マスにいるポーン、つまりポーンチェーンの一番後方にいるポーンに注目してみてください。

このポーンだけは、他のポーンによって守られておらず、上記の例ではビショップだけに守られています。

このように、ポーンチェーンの一番後方にいるポーンは、他のポーンから守られていないため、敵に狙われやすい駒の1つになります。

ポーンチェーンは、敵の動きを制限する一方で、自分の動きも制限される場合があります。ポーンチェーンによって、ルークやビショップを活かしづらい状況になる場合があり、必ずしも万能な陣形ではありません。

ポーンストーム

ポーンストームとは、ゲーム中盤にキャスリング後の敵キングに向かって自分のポーンを前進させることです。

敵キングに自分のポーンを前進させることで、

基本的には、白のキングと黒のキングが逆サイドにキャスリングし合った場合に、このポーンストームが使われます。

例:同じ側にキャスリングした場合…

キングを守るポーンがいなくなってしまう。

上記の例のように、同じ側にキャスリングし合った場合、ポーンストームした側のキングが弱点だらけになります。

そのため、同じ側にキャスリングした場合は、ポーンストームを行うことはほとんどありません。

例:逆側にキャスリングした場合…

ポーンで相手の守りを切り崩せる。

上記の例のように、逆側にキャスリングした場合、ポーンストームした側は相手の守りを切り崩せます。

そのため、逆側にキャスリングした場合は、このポーンストームは非常に効果的な戦術になります。

ポーンストームが使用された有名な対局

これは、1972年に史上最年少で世界チャンピオンになった「ボビーフィッシャー」と、デンマークのグランドマスター「ベント・ラーセン」の対局です。

17手目から白番ボビーフィッシャーのポーンストームが始まります。

gポーンとhポーンを前進させることで、黒の守りを巧みに崩していることが分かります。

この試合も逆側のキャスリングになっており、

- 白番のボビーフィッシャーは「クイーンサイドキャスリング」

- 黒番のベント・ラーセンは「キングサイドキャスリング」

ですね。

もし、逆側のキャスリングになった場合は、ポーンストームを使ってみてはいかがでしょうか。

コメント